古本屋猫飛横丁の店主、二村利之さんが仲間と共に設立した七ツ寺共同スタジオは、芝居に関わる人間にとっては聖地だ。少なくとも、都市に演劇があふれた80年代から90年代にかけては、七ツ寺は常に演劇表現の先端を発信し続けていた。白川公園で上演された野外劇『高丘親王航海記』(平成4年(1992)11月17日~23日)の観劇経験が、その後の生き方に深く影響したという人間も少なからずいた。東海エリアで劇団が旗揚げすると、まず七ツ寺を目指した。

七ツ寺共同スタジオの記念誌『空間の祝杯―七ツ寺共同スタジオとその同時代史』(七ツ寺演劇情報センター1999)はスタジオに焦点をあてて編集されているから、創立者である二村さん個人のことは、ほとんどうかがい知れない。

劇場経営というのは、裏方だ。けれど、裏方がいなければ時代は描けない。舞台に立ちたい人間は多くいるが、舞台を用意する人間は多くない。舞台を用意する人間の言葉を残したい。時代に捉われずに。店の窓に貼ってある、西岡真一さんが撮った「極楽金魚」の2人の写真を見ながら、また新しい本を作り始めよう、創刊号には、二村利之さんの言葉を掲載したい、そう思った。

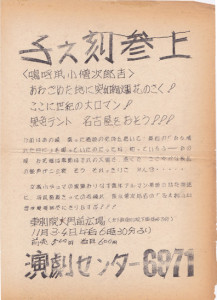

手にとった佐藤信の『嗚呼鼠小僧次郎吉』(晶文社1971)には、丁寧に折られた二枚のチラシと日本読書新聞の切り抜きがはさみこまれていた。広げてみると、ガリ刷りのチラシに「子之刻参上 <嗚呼鼠小僧次郎吉> あおざめた地に突如絢爛花のさく! ここに世紀の大ロマン!黒色テント 名古屋をおそう!!!」と大きく印刷されている。会場は、東別院大門前広場。この本は、まさにこの芝居が上演された際に名古屋で入手されたものだ。直感した。同時に、七ツ寺がオープンする1年前、昭和46年(1971)11月の公演だから、ひょっとすると二村さんらが関与しているんじゃないか、と思った。もっと言えば、演劇センター68/71自身が発行したチラシもはさみこまれていたから、ちくさ正文館書店に平積みされている絵すら浮かんだ。

雨の中、大須のカフェの一角で二村さん、鈴木さん(シマウマ書房店主)、僕の3人が集まった。手元には、七ツ寺共同スタジオの年表と丸善古書市で入手した例の本とチラシがある。二村さんの生い立ちからはじめ、名古屋タイムスで働きだしたあたりで、本とチラシを差し出した。「へーよくこんなものがあったね。これは僕がやったものですよ」と大きな笑みがこぼれた。鼎談に弾みがつく。老舗の居酒屋末廣亭に場所を移し、遅くまで話し込む。終盤ふいに「自由に発信できる新聞記者が、なぜ動けない場所=劇場から発信することを選んだのか?」と思い水を向ける。「それは鋭い質問だね」と応じる二村さん。その答えを伺いながら、いろいろなことがよぎり、酒がことに染みていった。自分も同じ思いで、微力ながら現場に帰ろうと考えていたのだ。

あれから、1年半が過ぎ、ようやく二村さんに完成したヴュウを手渡す。「これは、今まとめている七ツ寺共同スタジオ40年史に加えなけりゃいけないね。ありがとう」と移転オープンを控えた店先で、棚を整理しながらにこにこと笑顔で応じて下さる。

日々の営みは平凡でささやかではある。好奇心の向かっている様々な矛先が書庫を埋めたり記憶に収まるだけだ。ただ思うのだ。一見同じことの繰り返しに見えて、1日として同じと感じたことはない、と。書店の書棚に並ぶ昨日と全く同じ本の背を見ながら、昨日は気づかなかった言葉に立ち止まる。記憶がささやく。「ほら、あれだよ」。更なる好奇心の糸口をつかんだ合図。未知が既知に変われば、昨日までの自分はもうここにはいない。そして、新たな未知が自分の前に現れる。一見同じと思える日々の営みの中で必然を引き寄せている。

あー、やっと二村さんの言葉が刻めた!